|

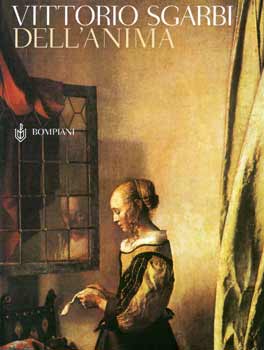

DELL'ANIMA di Vittorio Sgarbi Edizione Bompiani Pagine 64 Prezzo Euro 6,00

"L'anima

non esiste nel tempo. Vittorio Sgarbi

"La prova che l'anima dell'uomo

esiste è nel fatto che il mondo degli animali, il mondo delle cose, il

mondo delle altre identità non animate, non produce memoria. Noi abbiamo

memoria, abbiamo sorriso, abbiamo pianto e abbiamo libri. La biblioteca,

la quantità di libri che l'uomo ha lasciato, rappresentano le anime dei

morti. (…)

|

|

|

Tra tante tragedie e tante futilità questa estate ci ha riservato un diversivo: un’operetta di Vittorio Sgarbi dal titolo Dell’anima, edita da Bompiani. La lettura ha richiamato, almeno a me, le conversazioni della lontana giovinezza quando ci domandavamo Chi siamo? Donde veniamo? Dove andiamo?, interrogativi ai quali ciascuno di noi si illudeva di dare una risposta, spesso conforme a quella ipotizzata dall’ultimo filosofo studiato a scuola. Erano gli anni del liceo e quel gruppo di ragazzi di provincia passeggiava per le strade fino a notte alta senza avere consapevolezza di stare conversando sul nulla, su quesiti destinati a restare senza risposte certe e razionali. Ciascuno si affezionava alla propria tesi per ostinazione dialettica; ma tutti traevano da quegli oziosi certami una tempra intellettuale ora indebolita dal passare del tempo. Tornare a discutere sui quesiti dimenticati tra le pieghe delle cure quotidiane, tornare a riflettere sull’esistenza dell’anima come in questo caso, non nei termini scientifici o filosofici riservati agli specialisti ma, vivaddio!, con la lucida temerarietà di cui Sgarbi è campione, consola e diletta l’animo… Sul tema proposto l’autore se la cava con uno slogan: l’anima non esiste, ma resiste”. Dopo aver escluso che essa sia una reazione biochimica, Sgarbi sostiene che l’anima, spentasi col corpo, rivive nelle opere dei geni: Dante, Shakespeare, Michelangelo, Picasso… e vi resta finché si estingue la memoria dei loro rispettivi capolavori. L’anima sarebbe un privilegio elitario da cui sono esclusi tutti gli altri, “anime morte” per ricordare una espressione trovata in Gogol. L’interesse del piccolo saggio non nasce, tuttavia, dalla verifica dell’esistenza dell’anima, ma dalle conclusioni che portano al riconoscimento delle categorie della memoria e dell’angoscia. La prima, definita come la virtù che distingue l’uomo dagli altri esseri viventi del pianeta, rende possibile l’evoluzione non tanto antropologica quanto industriale, intellettuale e culturale, in una parola la civiltà del progresso. I greci, formulando della Verità ipotesi estetiche, ponevano Mnemòsine a madre di tutte le Muse e la identificavano con la fonte che restituisce all’uomo la memoria perduta con l’immersione nel fiume Lete. La vita di ciascuno era il tentativo di ricordare quel che si era dimenticato venendo al mondo. L’anima, perciò, era, secondo i Greci, una retta senza inizio e senza fine, come è sintetizzato in un frammento di Leonida da Taranto che conviene riportare nella traduzione di Manara Valgimigli: Infinito fu il tempoprima che tu vedessi, uomo, la luce; ed infinito il tempo che dovrai rimenere, uomo, nell’Ade. Il pezzo di tua vita è quanto un punto, e meno anche di un punto; piccola vita, e come tra due eternità schiacciata. L’anima nella concezione del Cristianesimo è invece una semiretta proiettata verso l’immortalità. Così il corpo, composto di fango al quale è destinato a tornare (pulvis, cinis et nihil) si anima grazie al soffio di Dio. Mi accorgo che, provocato da Sgarbi, ho risvegliato l’oziosità dei discorsi peripatetici della prima giovinezza; non mi propongo qui, del resto, come recensore del piccolo saggio in esame, ma come attento lettore che, grazie ad esso, riscopre quanto giace inerte nella propria memoria. Passo ora al secondo punto di estremo interesse segnalato dall’irrequieto Sgarbi: l’angoscia, “tema proprio della civiltà del Novecento”. È un argomento da cui mi sento attratto fin dagli anni Cinquanta, non per mia diretta intuizione ma in seguito alla lettura di un saggio dal titolo The Outsider di un allora giovane critico inglese, Colin Wilson. Ogni secolo ha la sua malattia “poetica”, la Tisi nell’Ottocento per esempio, capace di trasfigurare la realtà come è virtù dell’arte. Il Novecento è dominato dalla nevrosi di angoscia; nasce con Kierkegaard considerato il precursore dell’esistenzialismo, spirito eletto di intensa religiosità, nascosta e travisata ad opera dei tedeschi nelle traduzioni dal danese dei suoi testi; sboccia nella Mitteleuropea con Kafka e Rilke; si trasmette in Francia con Sartre e Camus. Quest’ultimo scrive Lo straniero giudicato giustamente da Sgarbi “libro biblico della condizione umana”. L’angoscia è uno degli effetti della conquistata libertà che fa paura perché lascia improvvisamente l’uomo solo, smarrito di fronte a responsabilità sconosciute, non più sorretto da una sapienza gnomica pronta a dare tutte le risposte. L’uomo è pertanto trascinato all’autoemarginazione individuale che mette in crisi la sua identità, lo rende appunto, outsider, straniero. Da tutto questo nasce la Grande Cultura e la Grande Arte senza frontiere del Novecento. Da quel saggio di Wilson ho tratto un metodo, che ora Sgarbi mi ripropone, per giudicare le opere dei miei contemporanei, anche di quelli esclusi dal foltissimo elenco proposto dal critico inglese. Questi non menziona per esempio Pirandello (Il fu Mattia Pascal) e Italo Svevo (La coscienza di Zeno) certamente partecipi della cultura europea venuta, ancora una volta, dall’Oriente. Anche Giuseppe Berto (Il male oscuro) e altri sono i nostri poeti della alienazione; ma Sgarbi cita solo Moravia (La noia) ponendolo accanto a Sartre (La nausea). A me non pare che Moravia penetri profondamente in quel malessere che, casomai, era trapelato ne Gli indifferenti. Il mito dello Straniero, richiamato dal saggio di Sgarbi, ha varcato nel frattempo l’Oceano e ha trovato in Saul Bellow (Herzog) il suo più importante interprete. “Il Ventesimo Secolo – osserva acutamente Sgarbi – è stato quello in cui, man mano che l’uomo conquistava libertà, democrazia, benessere, si verificava una reazione negativa volta a umiliarlo, mortificarlo, ucciderlo…” Il Novecento che ha sbandierato Grandi Principi volti al riscatto dell’Uomo e alla salvezza della Natura, ha in pratica provocato genocidi, massacri, terrorismi, disastri ecologici e ancora gronda sangue come non mai. Questa drammatica contraddizione spinge l’individuo indifeso a rifugiarsi nel mistero del suo io. Così Vittorio Sgarbi pur negando l’esistenza dell’anima ne celebra le forme, ne definisce gli effetti senza cause. L’anima, dunque, esiste? La si può fotografare, sia pure con raggi infrarossi, la si può pesare come fa il protagonista di un citato racconto di Andrè Maurois?… Esista o non esista, non importa: alcuni temi sono al di fuori della misura dell’uomo, ne fanno un essere enigmatico a cui può fare da bussola solo la fede che non dà prove né ne chiede, oppure la poesia. Sono tuttavia grato a Sgarbi per avermi indotto a meditare con impegno amatoriale sull’archetipo prototipo dell’antropomorfismo universale… Per quanto mi riguarda personalmente continuo a coltivare la speranza della resurrezione predicata da Paolo di Tarso. Turi Vasile |

||

| Vittorio Sgarbi

(Ferrara 1952), critico e storico dell'arte, deputato del Parlamento

italiano dal 1992, ha curato numerose mostre in Italia e all'estero,

ed è autore di vari saggi e articoli e di diversi volumi tra i quali

ricordiamo: Carpaccio (1979, pubblicato anche negli Stati uniti

da Abbeville e in Francia da Lévy), Tutti i musei d'Italia

(1984), Il sogno della pittura (1985, Premio Estense 1985),

Mattioli (1987), Soutine (1988), Lezioni private

(1996). Ha pubblicato con Rizzoli Davanti all'immagine (1989, Premio Bancarella 1990), Il pensiero segreto (1990), Dell'Italia.Uomini e luoghi (1991, Premio Fregane 1991), Gli immortali (1998), Le tenebre e la rosa (2000), Percorsi perversi (2001), Parmigianino (2003), Un Paese sfigurato (2003). Per Bompiani è uscito nel 1991 Roma: dizionario dei monumenti italiani e dei loro autori, e nel 2002 Il bene e il bello. |